13 novembre : le médecin du RAID raconte l'entrée dans le Bataclan

Il y a un an, le 13 novembre 2015, le Dr Matthieu Langlois, médecin-chef du RAID, était le premier sauveteur à entrer au Bataclan à la suite de l’attentat meurtrier qui venait de frapper la salle de spectacle dans le XIe arrondissement de Paris. Il livre son récit de cette terrible nuit.

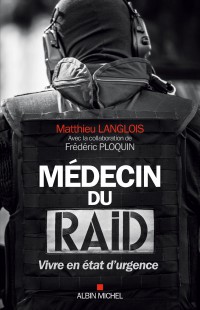

Pour les familles des victimes, mais aussi pour que toutes les leçons soient tirées, le Dr Matthieu Langlois, médecin-chef du RAID, a décidé de publier le récit de la nuit du Bataclan*. Anesthésiste dans une clinique parisienne une partie de son temps, cet homme de 46 ans, surentraîné, entre ce soir-là dans la salle de spectacle avec une colonne d’assaut du groupe d’intervention, vêtu de noir. Il raconte avec une précision presque chirurgicale ce qu’il s’est vraiment passé en cette nuit du 13 novembre 2015. Extraits :

Pour les familles des victimes, mais aussi pour que toutes les leçons soient tirées, le Dr Matthieu Langlois, médecin-chef du RAID, a décidé de publier le récit de la nuit du Bataclan*. Anesthésiste dans une clinique parisienne une partie de son temps, cet homme de 46 ans, surentraîné, entre ce soir-là dans la salle de spectacle avec une colonne d’assaut du groupe d’intervention, vêtu de noir. Il raconte avec une précision presque chirurgicale ce qu’il s’est vraiment passé en cette nuit du 13 novembre 2015. Extraits :

« Médecin du RAID, c’est un poste en or. Exigeant, mais en or. Je n’ai pas de grade, aucun rôle administratif, ni disciplinaire au sein de l’équipe. J’ai une fonction : organiser et coordonner le soutien médical pour l’ensemble du service sous l’autorité de Jean-Michel Fauvergue, le patron. Cela facilite l’instauration de la confiance, avec la base comme avec la hiérarchie. Les relations peuvent être plus étroites avec les opérateurs, notamment parce que nous faisons beaucoup de sport ensemble, mais cette position me permet de faire passer des messages dans les deux sens, vers le haut comme vers la base. C’est précieux quand les temps sont difficiles. En 2015, trois collègues sont morts de maladie, alors que l’année fut, comme chacun sait, éprouvante. J’ai coutume de tenir avec les opérateurs du RAID – ceux qui agissent sur le terrain – un langage de vérité. Je ferai tout pour les sauver en cas d’accident, mais rien ne vaut une mission bien remplie sans mort ni blessé.

S’ils n’avaient pas confiance en nous, ils ne tarderaient pas à nous le dire. Ils savent qu’il n’y a pas mieux que nous pour veiller sur eux, mais nous ne sommes que des médecins à leur service, pas des sauveurs. Encore moins des boucliers. Nous faisons corps avec eux. Nous irons jusqu’au bout avec eux, et ils le savent. Mais je ne peux pas reboucher les trous de Kalachnikov. Ni réparer des membres arrachés par une explosion. Je ferai en revanche ce jour-là tout ce qui est en mon pouvoir pour qu’ils rejoignent le plus vite possible le bloc opératoire, avec le concours des pompiers et du samu. C’est ce que je voudrais pour moi, si j’étais blessé un jour. Et quand je dis le plus vite possible, c’est le plus vite possible. S’il y a une chance de les sauver, c’est celle-là. Combien en ai-je vu mourir en arrivant au bloc, parce qu’ils avaient attendu plus d’une heure sur les lieux du drame ?

Vendredi 13 novembre, 21h50

Dans le camion qui roule vers le XIe arrondissement, on nous transmet quelques infos : des actes terroristes ont été commis au Stade de France, des fusillades se sont produites dans les rues de Paris et une tuerie est en cours au Bataclan, avec prise d’otages. Le convoi qui s’élance à vive allure compte six véhicules, celui des patrons, les trois Vans dans lesquels se sont répartis les opérateurs – une vingtaine d’hommes -, le petit véhicule protégé, et le nôtre. Sirènes hurlantes et gyrophares en marche, nous effectuons plusieurs détours pour contourner les embouteillages et les obstacles, notamment la Place de la République, apparemment saturée. Nous approchons de notre destination. Du mieux qu’il peut, chacun jugule la pression qui monte. Le périmètre est déjà bouclé par les forces de police ; les militaires ont mis leur casque et tiennent leur Famas (arme longue) à la main…

« Prise d’otages ». « Nombreux morts », crépite la radio. Elle répète que « ça tire encore dans les rues » et que « trois ou quatre terroristes » sont retranchés dans l’enceinte du Bataclan. Mon job ne consiste cependant pas à savoir où sont les tueurs ni même s’ils tirent encore, mais à réfléchir au dispositif médical et à l’évacuation des blessés. Nous devinons malheureusement qu’ils seront nombreux. Très nombreux. Autour de nous règne une ambiance électrique. Nous attendons. En position immobile.

23h08

Comme à l’entrainement, les neuf hommes de l’échelon rapide d’intervention (ERI) ont ouvert la marche et investi l’intérieur du Bataclan depuis plus de dix minutes. Deux colonnes d’assaut suivies par les Tireurs haute précision, les « THP » dans notre jargon, qui forment déjà ce quadrilatère qui entoure les « docs ». Avec ces hommes dans les parages, je me sens en sécurité. Dés qu’ils nous donneront leur feu vert, je pénètrerai dans la salle avec le reste du groupe ; une vingtaine de personnes, en plus des patrons… Les policiers ne cessent de nous prévenir du danger : « Planquez-vous, ça tire ! » (…)

« Nous découvrons le sol jonché de victimes »

Nous portons la même tenue noire que tous les membres du RAID, mais à la différence des policiers, je ne suis pas armé. C’est une règle absolue. Ceux qui ne nous connaissaient pas voient que je suis médecin parce que c’est inscrit dans mon dos ; entre nous, il ne peut y avoir de confusion : même avec la cagoule, un regard suffit. On sait qui est qui, et puis chacun est à la place où il doit être, le médecin comme l’opérateur. Quand ils auront besoin de nous, ils n’auront pas recours à la signalétique ni à la radio. Nous serons là (…)

Nous avons beau anticiper des scénariis de ce type, l’entrée dans le Bataclan n’en reste pas moins une véritable épreuve. Un cauchemar. Nous découvrons le sol jonché de victimes, principalement des blessés graves. Il y en a partout. L’impact est aussi violent que salutaire : en quelques secondes, je mobilise toutes mes forces pour trouver des solutions et passer à l’action. Sans ce choc émotionnel, je n’aurais peut-être pas été capable de me surpasser, en tout cas de trouver les ressources physiques, psychologiques et mentales pour mettre en pratique de la meilleure façon possible ce à quoi nous avons été entraînés.

« S’il y en a qui peuvent bouger, qu’ils viennent vers moi ! »

J’avance dans le bâtiment, laissant sur ma droite le comptoir et les caisses. Je pose mon sac devant les vestiaires ; j’ai suffisamment de matériel dans les poches : sept garrots, cinq pansements compressifs, deux aiguilles d’exsufflation, des cyalumes (bâtons lumineux), une perfusion, des antalgiques puissants et des médicaments d’extrême urgence (adrénaline et acide tranexalique). J’abandonne au même endroit ce casque qui me gêne ; tant pis pour l’entorse au règlement. J’ai besoin de respirer. Ce que nous découvrons est au delà de tout.

Il nous faut enjamber des blessés et des morts, et ce jusqu’aux portes battantes. Les victimes se sont accumulées dans ce périmètre, mais nous ne nous arrêtons pas tout de suite sur elles. J’observe des corps partout autour de nous, en particulier dans le petit escalier qui descend dans la fosse. Je me tourne vers mon patron, Jean-Michel Fauvergue, près duquel se tient Eric Béranger, casque léger sur la tête et trois mots écrits de façon lisible dans son dos : « Commandant des opérations ». Je leur annonce notre stratégie « secours » : « On va laisser de côté pour le moment ceux qui sont là-haut, dans les étages, et se concentrer sur la fosse. Il faut que vous nous protégiez ». Ils n’ont évidemment pas attendu que je m’exprime pour nous couvrir, en plaçant les snipers en binômes aux quatre coins de la fosse. Là, je me mets à hurler, les yeux tournés vers la fosse : « S’il y en a qui peuvent bouger, qu’ils viennent vers moi ! » »

*Médecin du RAID. Vivre en état d’urgence, de Matthieu Langlois, avec la collaboration de Frédéric Ploquin, Albin Michel.

*Médecin du RAID. Vivre en état d’urgence, de Matthieu Langlois, avec la collaboration de Frédéric Ploquin, Albin Michel.

Powered by WPeMatico

This Post Has 0 Comments